成都公交线路体系品牌化建设路径与实施效果研究

摘要:为顺应城市公共交通从基础“保障型”向高效“品质型”转型的时代要求,本文以成都公交为研究对象,探讨其以“公交+文商旅体”融合为核心导向的品牌化建设路径。通过系统分析成都公交在组织保障、视觉识别、场景运营与整合传播等方面的实践举措,研究发现品牌化战略依托服务的精准化与差异化,有效提升了乘客出行体验、内部运营效能与城市整体形象。成都公交的实践经验表明,公共服务品牌化是推动公交交通高质量发展的有效路径,同时为同类城市提供了可借鉴的“战略-路径-效果”模型。

1. 引言

在当前城市发展从规模扩张向质量提升的转型背景下,公共交通服务面临着从基础“保障型”向高效“品质型”转变的迫切需求。品牌化建设作为突破发展困境、重塑公交吸引力和竞争力的关键路径,日益受到重视。成都市积极践行“公交+文商旅体”融合发展战略,系统推进公交线路体系的品牌化重构,推动其功能从单一运输载体向复合型生活场景与城市形象窗口转型。本文系统梳理成都公交品牌化建设的实施路径与成效,深入探讨公共服务品牌化的内在逻辑与实施策略,以期为推进城市公交系统的高质量发展提供理论参考与实践借鉴。

2. 品牌体系构建:从功能分层到品牌识别

2.1 公共服务品牌化的起源

近年来,新公共管理运动推动品牌理念向公共服务领域渗透,旨在通过借助市场化和用户导向的思维,提升公共服务的效率、质量与公众满意度。公共交通品牌化不仅关乎视觉设计,更是一套系统的管理战略,涵盖服务产品化、体验设计与价值传播的全过程。

2.2 场景理论的应用

场景理论为公交品牌化提供了新的解读视角。城市发展日益依赖于特定场景的营造,即通过空间、设施与活动的结合传递特定的文化价值观与生活方式。将公交服务植入不同的城市生活场景(如通勤、文旅、社区等),能够使其超越位移功能,成为塑造城市体验的重要媒介。

2.3 分析框架构建

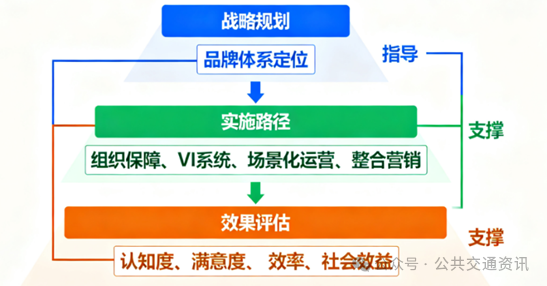

基于上述理论,本研究构建了“战略规划—实施路径—效果评估”三位一体的的分析框架(如图1所示),用以系统解构成都公交品牌化建设的实践逻辑与运作机制。

图1. 本研究分析框架示意图

3. 案例背景与品牌体系构建

成都公交对线网资源进行了系统性梳理与产品化再造,以“功能清晰、层级分明”为原则,构建了五大品牌线路体系,即蓉城快巴、蓉城微巴、趣耍巴士、定制巴士、连心巴士,该体系精准匹配多元出行场景与客群需求,推动重塑公交服务供给模式,实现了服务供给从粗放型向精细型的根本转变。

4. 品牌化建设的实施路径分析

4.1 组织保障与协同机制

为保障品牌建设有效落地,成都公交成立了由集团高层牵头,各部门(单位)协作的“品牌线路体系工作专班”。此工作模式有效打破了部门壁垒,形成从战略决策、法律风控到运营执行、宣传推广的全流程闭环管理,为品牌建设提供了坚实的组织保障与制度基础。

4.2 构建标准视觉识别系统(VIS)

视觉统一是塑造品牌一致性的核心,成都公交针对五大品牌线路分别设计了专属图标(Icon)及其应用规范,全面覆盖车辆涂装、站牌标识、宣传物料等用户触点。例如,“蓉城快巴”采用快巴红黑配色与流线型设计,传递“高效”的服务意象,而“趣耍巴士”则运用暖色碰撞与潮流图形,塑造“活力”特质。通过系统化、标准化的视觉识别系统(VIS)输出,强化了品牌形象输出的一致性,提升了辨识度,有效提升公众对成都公交品牌的认知与视觉记忆。

4.3 基于场景理论的深度运营实践

品牌化的核心是将公交服务融入市民乘客的具体生活场景。实现从“出行工具”向“场景体验”的转型。针对不同品牌线路的特性,成都公交开展了更加精准化的深度运营实践。

蓉城快巴:聚焦“跨区域快速通勤”场景。通过实施“大站快车”运营模式,显著提升主干道运输效率。以连接郫都区与中心城区的K18快线为例,通过精简停靠站点(由常规线路22站缩减至14站以内)并优先保障路权,使其平均运行时速提升约15%,全程通行时间缩短约25分钟,有效满足了长距离通勤者对效率的极致需求。

蓉城微巴:精准切入短距离运营场景。通过优化站点布局、缩短发车间隔,建设“车等人”模式的巴士换乘站,串联社区生活场景等措施,有效解决了末端出行痛点。

趣耍巴士:深耕“公交+文旅消费”场景。深度挖掘公交场景资源优势,通过在车厢环境、语音报站中植入文化元素,将出行过程转变为一场城市微旅游,创造了独特的场景体验价值。

定制巴士:立足“特定群体精准出行”场景。采用需求响应模式。通过成都公交APP等平台收集用户共性需求(如通勤、通学),基于“预约定制”原则开行线路。例如,为高新区某产业园定制的“通勤专线”,实现了“点对点”直达服务,不仅显著提高了车辆实载率和座位利用率,更为乘客提供了“一人一座、准点直达”的高品质出行体验。

连心巴士:着力“与市民情感连接”。在硬件设施上,推进“巴士驿站”建设与公交站点适老化升级,增设休息座椅、无障碍设施,提升候车环境的舒适性与安全性;在运营模式上,创新推出“铃停巴士”,线路运营速度提升约8%;在人群关爱上,针对老年群体的出行需求,成都公交开行了30余条“适老巴士”专线,通过低地板车辆、暖心语音播报、志愿者引导等服务,切实保障老年人出行安全与便捷。这些举措共同构成了“连心巴士”温情服务的实体支撑,在日常服务中持续传递城市温度,赢得了市民的广泛好评。

5. 实施效果评估

采用O2O线上线下联动营销传播策略,增强用户对品牌的可感可知,形成多维立体的品牌传播网络,从而实现从品牌认知到品牌认同的提升。基于初期运营数据、用户反馈及公开舆情监测,成都公交的品牌化建设在品牌认知、乘客满意度、运营效率等多个维度已取得一定成效。

(1)品牌认知度显著提升

统一的视觉识别系统(VIS)与整合营销传播策略有效提升了品牌整体形象与辨识度。数据显示,各品牌线路在社交媒体上的网络声量实现环比显著增长,其中“趣耍巴士”等特色线路品牌更成功融入年轻社群,成为城市生活中的热门话题,品牌影响力持续扩大。

(2)乘客满意度与体验感增强

品牌化建设通过精准对接细分需求,带来了直接的体验提升。“蓉城快巴”凭借其高效准点,获得了长距离通勤人群的依赖;“蓉城微巴”在用户反馈中“方便”“快捷”等评价成为高频词;“趣耍巴士”通过深化场景营造和沉浸体验,满足了用户的情感与审美需求,获得了“有趣”“有创意”的积极评价;“定制巴士”则凭借其精准服务和舒适体验,显著提升了特定用户群的忠诚度。

(3)运营效率与社会效益优化

品牌化建设促进了资源的精细化配置与应用效能提升,“蓉城快巴”骨干线路运行效率显著提高;“蓉城微巴”有效疏解了地铁站周边的非机动车短途交通压力,优化了路网运行条件与通行效率;“定制巴士”通过需求聚合与预约开行模式,减少了空驶里程,提升了车辆实载率和资源利用率。此外,相关品牌线路获得市级媒体的积极报道,被誉为“成都新名片”,产生了良好的社会反响与正向外部效应。

6. 结论与讨论

成都公交的实践表明,品牌化建设是驱动城市公共交通服务提质升级的有效路径,基于层级清晰的品牌体系构建、强有力的组织保障与协同机制、标准化的视觉识别系统(VIS)应用、深度的场景营造以及O2O线上线下联动营销传播策略,共同构成了公共交通服务品牌化成功实施的关键要素。